大 千先生以自畫像入畫,可謂同時代畫家中數量最夥者。最早可追溯自廿八歲,垂及暮年,期間從未輟筆。惟年月荏苒,畫中人容顏隨之生變,黝黑髮鬢逐漸疏白,稚嫩神態亦轉趨持重,無乃畫家對自身塵埃貌之真實反映。

「自畫像中張大千持書側立,身畔是他的愛犬,背景則是一片略帶神秘與浪漫的藍紫色潑彩,卻不似他平素在山水中慣用的石青石綠那般濃重,而是一逕宛如水彩般的輕柔透明,畫面上乍藍還紫的色彩,迷離恍惚,流動飄浮,與傳統繪畫中無論是金碧山水中的重彩或文人山水中的淺絳都十分迥異,顯得相當「西方」。張氏雖然早歲就對顏色的運用頗具匠心,敦煌面壁三年以後,他開始長於使用石青、石綠、硃砂等穠麗的色澤,但是此際他在用色方面正往更大膽而創新的方向上走。同時他也逐漸擺脫了國畫一向高舉「骨法用筆」的框架,線條正淡出他的畫作﹔而「隨類賦彩」的比重則大為加強。並且就連色彩的運用,他也不再侷限於「隨類」而「賦彩」,而是讓色彩本身就成為獨立造型的元素。…… 張大千自己的形象雖然仍是文人畫家持書閱讀的模樣,但是狗變成寵物呈現完全是畫史首創,為此,他連自己的鬍鬚都畫得毛茸茸的,顯得跟心愛的聖伯納犬身上的毛皮互相呼應。……而張大千在專注閱讀之際,寵物在他身旁既是他的伴侶,也是他的守護神,張的身形直立,聖伯納犬則構成 橫向的走勢,一直一橫,促成了畫面的穩定感,而他和寵物之間的目光則頗有默契的一微微朝下,一微微朝上,顯示張正沉浸於書本的世界中,寵物則關心主人的動向朝同一方向望去,而環繞他們的則是一片和諧舒適的藍彩。」

本幅見大千側立, 身穿粉白長袍, 銀髮滿鬢, 蒼髯如戟, 開卷在手, 正低首細閱, 一臉專注。 身傍巨犬體型健碩, 墨黑披身, 毛質細密, 昂首仰望主人, 其外型與另幅〈 黑虎〉 極為相似, 可知應為其「 舊居成都西藏名犬黑虎」。

一九四一年, 大千先生遠赴敦煌研習石窟壁畫, 期間對當地牧民所飼大型藏犬印象深刻, 謂其「 體壯、 凶猛、 好看, 可以入畫…… 他們對待主人比起洋狗來, 要忠誠得多」。 四三年秋, 他自蘭州辦展後返蜀, 青海友人贈以藏獒兩條, 其中烏黑皮毛者, 即「 黑虎」 也! 黑虎具靈性, 且能嚇退盜賊, 對大千一家竭忠盡智, 深得主人心。 無奈成都氣候炎熱潮濕, 不久即因水土不服而病亡。 日後大千從西康再購入多隻藏犬, 惟入畫者, 如寫藏女與犬之〈 番女掣庬〉、 如〈 黑虎〉, 以及近卅年後之本幅, 仍取黑虎為藍本, 足見對此老友念念不忘矣!

「大千作此畫時,顯然視力較好,故此畫中的黑犬,毛髮蓬鬆長短有度,質感逼真,陰陽合宜,有體積,有重量,頭部的眼鼻嘴額尤細膩傳神,若不是長期與犬為伍,盍克臻此?至於潑彩的背景部份,也有可能在稍後補加的。這些自然流動的無象色塊,由於明度較暗,與處於前景的黑犬連成一氣,造成原是淡墨畫成大千自畫像與工筆的黑犬,形成技法上兩極性的對此,因而益發突顯了主題:自畫像。」

本幅取六尺金箋為材, 背景全以濃淡石青石綠潑灑, 營造了如虛似幻之境界。 大千身後松幹半隱, 以極淡墨筆鈎出, 與色彩融合, 變化微妙。 畫面幾近全滿, 礦物顏料色澤厚重, 在金箋上色彩如寶石般斑斕耀目, 與滿體通墨之黑虎恰成強列對比, 氣魄攝人。 色墨間, 以留白效果, 反襯以淡墨淡赭鈎出、 袍敷白粉之畫中主人, 似遺世獨立, 凝聚觀者焦點。

畫就, 一直自存, 故只署簽識別, 待添款印, 後留付夫人徐雯波。 畫上無紀年, 若參照「 梅雲堂」 舊藏一九六七年之潑彩金箋〈 讀書秋樹根〉、 一九六八年贈李祖萊之潑彩金箋〈 自畫像〉, 潑彩人物處理手法類近, 可推知本幅應寫於此段期間。 一九七○ 年初畫家有另幅〈 自畫像與聖班納〉 題贈五女張心沛夫婿李先覺, 以賀庚戌狗年(1970) 開歲。 該畫與本幅尺寸相若, 構圖大致相同, 惟金箋改宣紙, 背景留白, 筆墨更寫意, 黑虎亦已改為從瑞士帶回之聖班納犬。

梅雲堂舊藏張大千畫

「 梅雲堂」 乃迄今最完整、 質素最高的張大千畫作私人珍藏之一, 由高嶺梅、 詹雲白伉儷自四十年代精心蒐集而得。「 梅雲堂」 之藏品不單盛載著極高的藝術價值, 記錄了大千藝術歷程發展之跡, 更見證畫家與高氏伉儷五十載的友誼情緣。

高嶺梅、 詹雲白伉儷與張大千訂交於三十年代中期。 高嶺梅自三十年代在中國開創攝影事業, 與大千於畫藝影藝各有所長, 自亦惺惺相惜。 高氏傾慕大千的畫藝,「 梅雲堂」 藏品中故不乏他斥重資得於畫家個展之作品; 同時, 大千亦屢以精心佳作酬答知音, 餽送高氏伉儷二人之傑構—— 如賀歲及賀壽之禮、 寫景紀遊之作, 以及特別為傳授高氏夫婦子女畫藝的畫譜, 實不勝枚舉, 見證大千與高氏伉儷這段人所樂道之藝壇情誼。

「 梅雲堂」 藏品曾先後於世界各地展覽中亮相, 包括一九六二年香港大會堂美術博物館開幕誌慶、 一九九三年由梅雲堂與香港中文大學文物館合辦的「 梅雲堂藏張大千畫」 展覽、 一九九五年東京松濤美術館「 梅雲堂藏張大千畫」 展覽, 一九九七年新加坡美術館〈 梅雲堂藏張大千畫〉 等, 自此再未公開展出, 直至二○ 一一年五月部份畫作始於香港蘇富比釋出市場。

大千早歲受乃師曾熙、 李瑞清啟發, 酷嗜石濤、 石溪畫藝, 又好庋藏原迹, 心摹手追, 銳意精研, 筆下幾可亂真。 他有謂「 石溪上人蒼蒼莽莽, 蓋兼叔明、 子久兩家之妙」, 可知亦乃上溯元人之蹊徑, 復參合演化, 而生己法。

本幅寫於「 乙酉六月」, 即一九四五年七月, 甫遊畢峨眉、 大足返成都, 借居昭覺寺避暑, 時創作力旺盛, 下筆出入古人, 乃參合傳統筆墨之高峯期。 他特選舊楮, 蓋其材質發墨顯色, 燥火全消, 益顯蒼茫內歛, 氣息肅穆樸厚, 恰好表現石溪之蒼鬱筆墨。 畫上謂「 擬石溪道人筆」, 構圖實得自石溪寫於康熙六年(1667) 之〈 水閣山亭〉, 乃潘季彤(1791-1850)「 聽帆樓」 舊藏, 現歸安徽省博物館。 大千一改原畫高僅三尺, 窄長之畫面, 取近六尺鉅幅寫之, 畫面空間擴闊, 復參合二石, 以混融乾濕綿密之筆皴擦點染, 強化層巒之蒼莽蒙茸, 盡現輪廓立體感, 層次頓生。 設色厚重, 山體叠岩以赭色反覆渲染, 復以淡花青點樹影, 惟雲嵐、 瀑流則留白處理, 於繁密中透出一絲呼吸空間。 畫家巧妙地以此為引, 帶領觀者視線, 逐步自遠而近, 從遠山逶迤, 隨蜿蜒流水, 沿叠嶂, 繞樹石, 聚於瀑流交匯之水潭, 白衣高士, 相對閒坐, 傍伴參天巨松, 似高談細論, 一派悠然自得。 畫家寫來無拘於石溪原本, 汲古而出新, 可謂盛年融合傳統筆墨之神品!

一九五三年五月, 大千先生應邀赴台灣舉行畫展, 期間, 往台中霧峯北溝參觀故宮博物院藏歷代名迹。 本幅題曰「 頃於故宮博物院得觀真迹」, 即指此事。

東丹王乃五代契丹人耶律培, 遼主耶律阿保機子, 獲封東丹國王。 投後唐, 賜姓李, 更名贊華, 以善繪胡族人馬題材聞名, 傳世作品包括〈 東丹王出行圖〉( 波士頓藝術博物館藏) 及〈 騎射圖〉( 台北故宮博物院藏) 等。

早於一九四九年初, 畫家筆下已有構圖類近之作, 題「 東丹王李贊華人馬圖」, 本幅或僅啟發於故宮所睹而已, 並非取自此次賞畫目遇者也。 大千先生畫馬, 師法高古, 不襲近人, 自韓幹、 曹霸, 以迄趙孟頫, 五代李贊華亦對象之一。 圖中策騎者非外族胡服裝束、 開臉已是畫家筆下古典士人之典型了。 而駿馬結實碩壯, 通體雪白, 揚首邁步, 氣度高昂, 神情動態, 自是日馳千里之材。 故此本攝唐宋畫馬之丰神, 復揉合畫家筆下人物之造型面相, 實是融匯貫通下再行創作所出。 至於描劃工緻, 用色淡雅具古意, 則是他五十年代初傳統筆墨造詣爐火純青之體現!

花卉藝事

本幅乃畫家一九八○ 年寫贈李裕生、 秦羽伉儷, 以誌兩人結婚廿周年。 李裕生乃南非華僑, 於當地修畢醫學學位, 赴倫敦深造, 五十代後期來港, 服務於瑪麗醫院。

秦羽, 亦名秦亦孚, 本名朱蘐, 一九三五年生, 浙江紹興人, 出身顯宦之家, 外祖父朱啟鈐(1872-1964), 官至國務院代理總理, 亦以收藏緙絲知名。 秦羽畢業於香港大學文學院, 在學時參與話劇活動, 中英文俱佳, 曾翻譯多種外國名著。 一九五六年入國際電影懋業有限公司擔任編劇, 編寫十餘個電影劇本, 其中以〈 星星月亮太陽〉 和〈 蘇小妹〉 榮獲第一届和第五屆金馬奬最佳編劇奬, 而〈 野玫瑰之戀〉 被譽為六十年代國語電影經典之一。 亦曾參與幕前演出, 如〈 情場如戰埸〉 與林黛分飾姐妹。 一九六○ 年與李裕生醫生結縭, 七○ 年退出影壇, 八十年代移居北美。 秦羽家族與大千先生具世誼, 在大陸時已有往來。

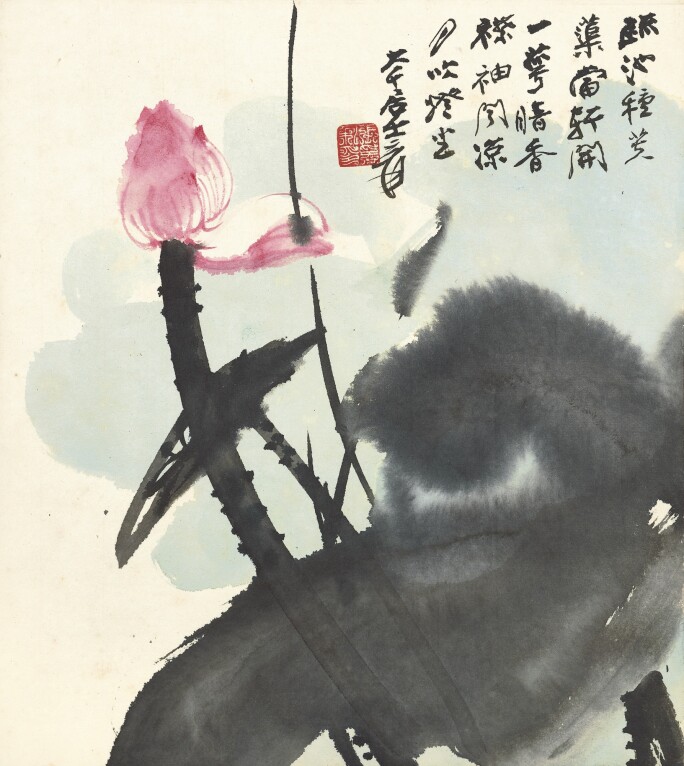

畫中以荷塘游魚為題, 以大寫意法出之, 構圖稍異於畫家筆下常見者, 花葉掩映處, 配以碩大湖石, 游魚數尾, 姿若浮游, 似「 魚若空行無所依」。 畫中, 動靜、 輕重, 對比自生。 全幅以花青罩染, 益見氤氳滿紙, 水氣淋漓。 荷葉出諸濃墨, 間綴以淡赭, 白蓮探首半露, 朱色點蕊, 頓見點晴之效。 筆墨縱放處, 見畫家用心之精微。