皇室遺珍今猶在 《鳥譜》再現太平朝

----蔣廷錫《鳥譜》闊別百年的傳承

一、蔣廷錫《鳥譜》傳承現狀

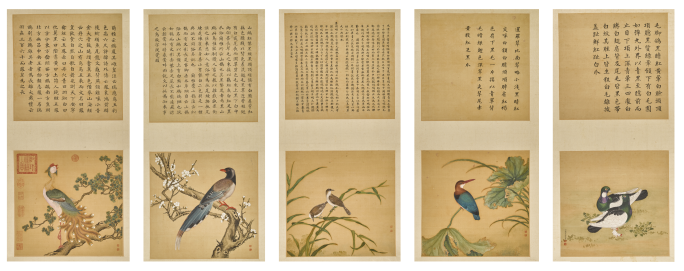

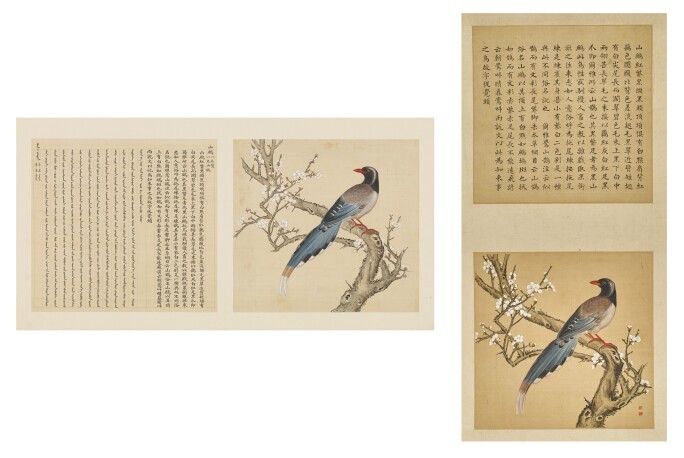

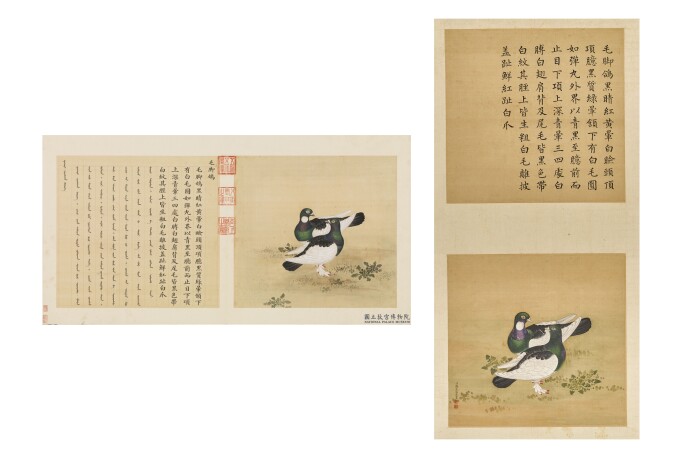

本套蔣廷錫繪製《鳥譜》乃清宮舊藏之原稿,畫幅保存了第一開的乾隆鑒藏璽印,最後一開落款「臣蔣廷錫恭畫」,首尾完整。其中每開皆有『臣廷錫』、『朝朝染翰』二印。首開繪鳳凰,寓意天下太平,吉祥納福;末頁繪雙鴿,代表和平安定之意。

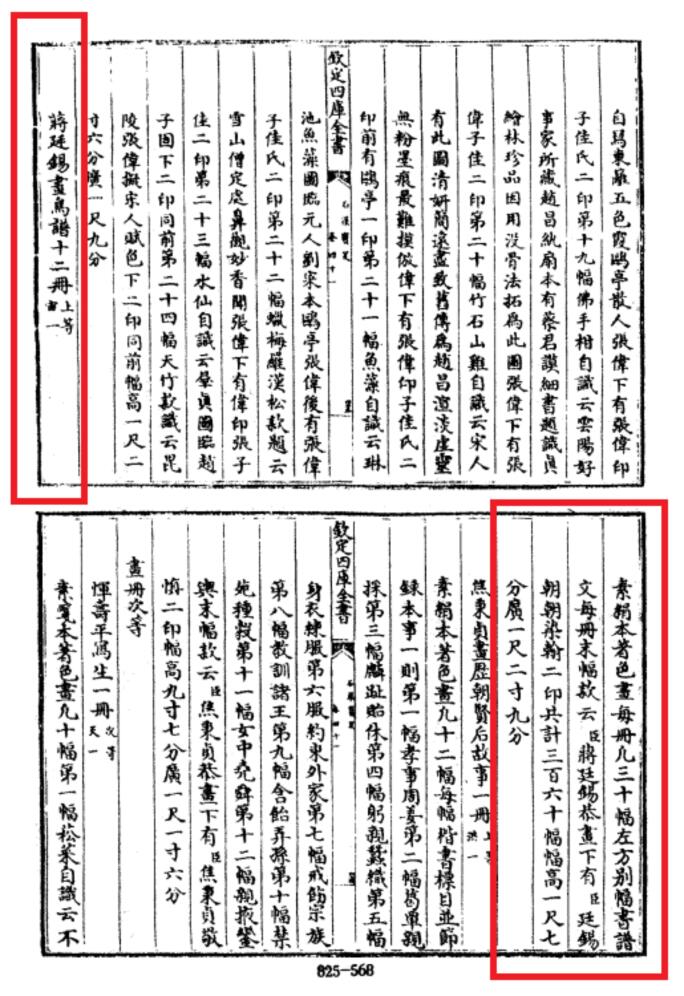

二、《石渠寶笈》之蔣廷錫作品收錄

蔣廷錫被收錄在《石渠寶笈》初編至三編之繪畫作品共有七十一件之多,當中以圖譜方式繪製之大型畫冊,有《鳥譜》、《鵓鴿譜》及《百種牡丹譜》等。《石渠寶笈》雲:「蔣廷錫畫鳥譜十二冊。上等,宙一,貯禦書房。素絹本,著色畫。每冊凡三十幅。左方別幅書譜文,每冊末幅款雲『臣蔣廷錫恭畫』,下有『臣廷錫』、『朝朝染翰』二印。共計三百六十幅,由高一尺七分,廣一尺二寸九分」。以上三套大型畫冊,惟《鳥譜》下落不明,十二冊三百六十幅已佚,本拍品為晚清流出內廷,散見之其中五幅。現保存於北京故宮博物院,繪製於乾隆朝余省、張為邦《仿蔣廷錫鳥譜》,都能找到與原稿對應的圖譜。

三、「中西漸進」蔣廷錫

自清初惲壽平花鳥花壇勢衰後,其沒骨畫技、纖麗之風得蔣廷錫之傳承,又受西洋畫風熏染,漸成根植江南,名動京城的「蔣派」花鳥畫。其藝術風格可在《鳥譜》中得窺全豹。

《鳥譜》的原作者蔣廷錫(1669-1732)字揚孫,號西谷、南沙,又號青桐居士,江蘇常熟人。康熙四十二年(1703)進士,第二甲第四名。授翰林院編修,歷官禮部侍郎、戶部尚書、文華殿大學士。聲譽甚著,博學精敏,尤善詩畫,常侍禦前作畫,是康雍年間重要的詞臣畫家,清宮花鳥畫追摹對象,除了惲派沒骨花鳥一路外,便是承繼黃荃一路演變而來,以蔣廷錫為領軍人物的「蔣派」,康熙帝稱賞為「徐熙黃荃工細一派」。他工繪花鳥,並在與宮內西方傳教士的接觸中,掌握了一定的西洋畫技法,故其花鳥畫既宗法惲壽平的沒骨花鳥,講求設色施墨,不見筆痕線跡。又參用西洋畫法,註重物體的明暗、透視及寫實的視覺效果。

四、蔣廷錫《鳥譜》脈絡介紹和博考

乾隆皇帝非常喜愛蔣廷錫所繪《鳥譜》,於乾隆庚午春即乾隆十五年(1750)春季開始命畫院供奉余省和張為邦根據內府舊藏蔣廷錫的圖本摹繪。余省和張為邦摹繪《鳥譜》著錄於《石渠寶笈》續編。著錄除介紹了《鳥譜》的概況:「絹本,十二冊,毎冊三十幅。末冊三十二幅,縱一尺二寸五分,橫一尺三寸。設色畫鳥屬三百六十一種,右圖左說兼清漢書」外,還詳細登錄了每一圖冊所繪的鳥名,以及乾隆朝重臣傅恒、劉統勛、兆惠、阿裏袞、劉綸、舒赫德、阿桂、於敏中等人所撰寫的題跋,跋曰:「右《鳥譜》十二冊,為圖三百有六十。內府舊藏故大學士蔣廷錫設色本,乾隆庚午春敕畫院供奉余省、張為邦摹繪。並命臣等以國書譯圖說,系於各幀之左。迄辛巳冬竣事,裝潢上呈乙覽。」由此可知,這套本無作者簽名和年款的《鳥譜》,是從「乾隆庚午春」即乾隆十五年(一七五〇)春季開始繪製的,直至乾隆「辛巳」即乾隆二十六年(一七六一)完成。由於此套《鳥譜》是對蔣氏《鳥譜》的臨摹,因此,余省和張為邦在繪製的過程中都要遵從蔣氏畫風,因此雖然出自兩位畫家之手,卻得以畫風統一,如出一轍。

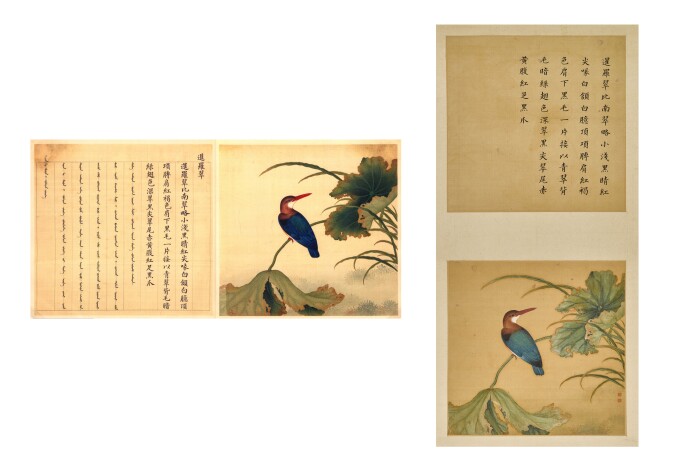

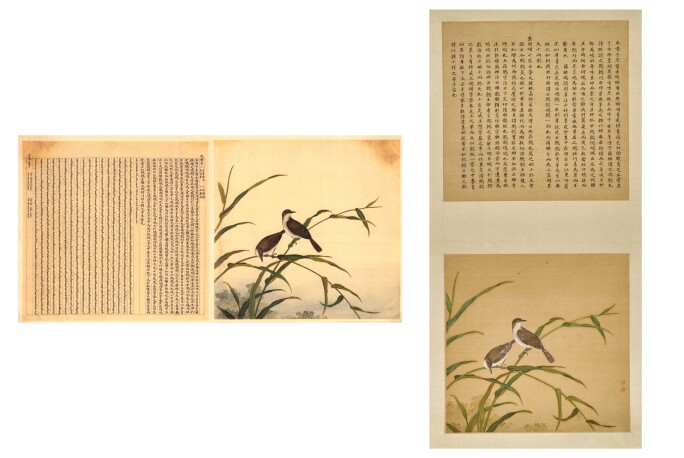

(右)本拍品

乾隆皇帝諭令余省、張為邦共同摹繪的這套蔣廷錫《鳥譜》,實際上並不是對蔣氏畫作的簡單臨摹,而是從繪畫主體到文字內容都作了增減修正。余省、張為邦《鳥譜》的數量除後來補繪的額摩鳥外,亦是三百六十幅,與蔣氏的相同。但是,通過翻檢《清檔》發現,余省、張為邦在對蔣氏《鳥譜》仿製的過程中,不斷按旨意增加進了新的內容,如乾隆十五年四月《清檔畫院處》記:「大學士忠勇公傅交葦鳥一個,傳旨著照樣畫下,入《鳥譜》,欽此」、同年六月記:「二十六日筆帖式持來忠勇公傅(恒)交黑花鳥四件、白鳥一件,傳著畫入《鳥譜》,記此」。又見《清檔如意館》記:「十九年十月十二日奏事總管王常貴交來《鳥譜》圖樣三十張,傳旨著余省畫得時聚在蔣廷錫畫《鳥譜》後,欽此。」有增必有減,由此可推斷,余省、張為邦對蔣氏的原作進行了刪減,從而保持了畫作「三百六十幅」總數不變。至於增和減的具體名目,由於蔣氏《鳥譜》的遺失而無法比對,本套冊頁的發現洽是可以作為研究蔣廷錫《鳥譜》的一個補充。

(右)本拍品

與一般的畫作不同,余省與張為邦合摹的《鳥譜》繪成後,是先交與軍機處,待軍機處大臣們對每張圖進行考證後,再由他們分批交與裱作裝裱成冊。據乾隆二十六年(一七六一)六月《清檔如意館》記:「十三日軍機處交來絹畫《鳥譜》九十幅,絹字圖說九十幅,傳旨著交如意館表(裱)冊頁。欽此。」又記:「(八月)十四日軍機處交來絹畫《鳥譜》二百一十張、絹字圖說二百一十張,傳旨著將《鳥譜》裱冊頁七冊。」乾隆皇帝諭令傅恒、劉統勛、兆惠、阿桂等這些有較大政治影響力的軍機大臣們來為余、張《鳥譜》寫對題,顯然,該《鳥譜》的意義不僅在於對蔣氏《鳥譜》的復製,它除了具有觀賞性外,可能還具有更深一層的意義。它可作為供乾隆皇帝及皇室了解各地區鳥類的物種、名稱、生理特征、棲息環境、遷徙、繁殖習性、育雛行為等的一種博物圖誌,即如傅恒等人尾跋所言:「洵足為對時育物之資,博考洽聞之助矣。」乾隆二十八年(一七六三),即《鳥譜》繪成後的第二年,尚書阿桂獻上了一只從伊犁捕獲的罕見大鳥,當時乾隆皇帝便依據《鳥譜》中與之相近的鳥而給它定的名。(見於《欽定皇輿西域圖誌》)。

乾隆皇帝敕命大學士傅恒、劉統勛、兆惠等八人對每一幀上的鳥禽加以詳細註釋,釋文不僅要用通行的漢文,還要用被視為「國語」的滿文。同時,釋文不能照抄蔣廷錫《鳥譜》原有的內容,而是要重新對鳥名、產地、習性等進行核實。可以說,經過傅恒等人的翔實考證,余省、張為邦《鳥譜》豐富了蔣廷錫《鳥譜》的內容,同時蔣廷錫《鳥譜》也為研究早期珍稀鳥類提供了珍貴的圖文資料。

乾隆二十六年(一七六一),由軍機處負責完成並由軍機大臣寫對題,同時又采用最高級別的書寫樣式(即滿漢文對照的形式標註)的譜類畫材,不光有《鳥譜》,還有表現各類獸種的《獸譜》和各地區不同民族人物形象的《職方會覽圖》。正是由於摹本的《鳥譜》不同於一般畫譜,在它繪製完成後,乾隆皇帝並沒有將它與蔣廷錫原作同置於禦書房內,而是存於紫禁城內的另一處重要居所——重華宮。蔣廷錫的《鳥譜》深得皇室尤其是乾隆皇帝喜愛,命將它藏入紫禁城東六宮區內的禦書房內,以便隨時觀覽。

(右)本拍品

五、皇室遺珍拍品賞鑒

本拍品為《鳥譜》中的「飛禽」,屬第1冊之內容,包括鳳凰、山鷓紅、水喳子、暹羅翠,《鶉鴿譜》中的毛腳鴿,共計五開,一畫一題。鳳凰是百鳥之王,同時也寓意著堅強勇敢、生活幸福。鳳凰是一種代表祥瑞的神鳥,象征著吉祥和諧。鳳凰是中華民族傳統神話傳說之中出場次數最多的神鳥之一,是家喻戶曉的百鳥之王。鳳鳥作為一種現實與理想相結合的飛禽,在經過了漫長的歷史演變,已成了納福迎祥、驅邪禳災的象征。鳳凰是人們心目中的瑞鳥,更是天下太平的象征。古人認為時逢太平盛世,便有鳳凰飛來,「風」的甲骨文字和「鳳」的甲骨文相同,即代表具有風的無所不在和靈性力量的意思;「凰」即「皇」字,為至高至上之意。從技法上看該冊頁每幅作品利用設色深淺表現出對象之體積感,配以細筆施毛技法,描繪蓬鬆翎毛,參考了「海西法」以繪畫出陰陽向背,但又並非標準西洋明暗法般特出物體高光,因此更為溫婉淡雅,栩栩如生,中西折衷中更有中國傳統工筆花鳥味道。如斯細膩之描繪,一說清代宮廷花園內豢養了不少珍禽,為畫家提供了寫生對象;一說參考《詩疏》、《禽經》等古籍創作,匠心獨韻。然而,畫譜一類作品,包涵內容既廣且深,除顯示畫藝以外,更是彰顯知識眼界,非具備豐厚條件不可。

(右)本拍品

今傳之"故宮鳥譜"乃乾隆皇帝諭令宮廷畫家余省、張為邦共同摹繪的一套副本,以便皇帝自己備覽。鳥譜中所繪,第1冊第一幅畫的是鳳,第二幅畫的是鸞,唯這兩幅畫是中國傳說中的神鳥,在現今找不到相對應的鳥種。其余所繪,都能比對出某鳥種之獨有特征;證明蔣廷錫對於所繪之鳥必定深入了解。這套《鳥譜》作為中國古代開頁最多的工筆重彩花鳥畫冊,展現了清代宮廷繪畫的審美、技法與表現特色,圖文對題形式所作的嚴謹考證,則體現出清代樸素生物學的觀察、思維與表達方式。

(右)本拍品

此套《鳥譜》是屬於集中展示某種特定題材的畫譜,有清一代,可統計之較有規模的畫譜可見,康熙朝蔣廷錫《鵓鴿譜》、《鳥譜》、《百種牡丹譜》,乾隆朝余省、張為邦《仿蔣廷錫鳥譜》及《獸譜》、道光朝沈振麟、焦和貴《鴿譜》,光緒朝佚名《牡丹畫譜》、《菊花畫譜》皆為宮廷畫家承旨之作。本套鳥譜是原清宮舊藏,清代宮廷畫家蔣廷錫《鳥譜》的原稿,該《鳥譜》深得皇室尤其是雅好書畫的乾隆皇帝喜愛,命將它藏入紫禁城東六宮區內的禦書房內,以便隨時賞玩,足見其珍愛之深,識者當保之。